職種から求人を探す

- IT・ネットワーク

- WEB・オープン・業務 汎用系 WEBデザイナー セキュリティ・デバッグ・テスター・品質管理 設計・構築(ネットワーク・インフラ) 保守・運用(ネットワーク・インフラ) データサイエンティスト・AI ITコンサルタント・CE・その他 社内SE プロジェクトマネージャー/リーダー(PM/PL)

いよいよ現職に退職する意向を伝えて手続を行います。

退職を切り出す前に、改めて今後のキャリアを考えて「転職する」という自分の意思にブレがないかを確かめて手続を進めていきましょう。

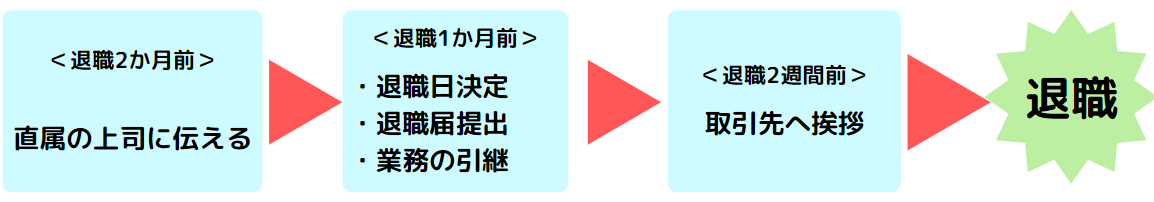

内定承諾から退職までは、おおよそ以下のような流れで進めていくこととなります。

日程はあくまでも目安ですが、会社の就業規則によっては3か月前までに退職の意思表示をしなければならなかったり、1か月前でも大丈夫であったりするので必ず確認してください。

退職する決意を固めたら、まずは誰よりも先に直属の上司に伝えましょう。

前項でも記載したとおり、転職の意思を確実なものにして、相談ではなく「報告」というスタンスで臨む必要があります。

法律(民法)上は、退職の2週間前までに意向を伝えれば問題はないことになっていますが、会社の就業規則にも明記されている場合が多いので、確認したうえでアクションをとりましょう。

業務の引継ぎや有給休暇の消化を考えると、退職希望日の少なくとも1~2か月前には伝えておく必要があるものと考えます。

上司と相談して退職日を決定します。

希望する日程で退職ができれば特に問題はありませんが、時期によっては、後任者がいない、繁忙期などを理由にスムーズな業務の引継ぎに至らないこともあるかもしれません。

円満退職を目指すのならば、会社側の都合も多少は考慮する気遣いが必要です。

退職日が決まったら、誰に業務を引き継ぐべきなのかなど確認し、準備をしていきましょう。

退職までのおおまかなスケジュールが決まったら「退職届」を作成・提出します。

様式やサンプルがインターネット上には豊富に掲載されているので、参考にしてみてください。

会社からの特段の指定がない場合は、直属の上司に直接提出するのが一般的です。

退職届が無事に受理されたら、他の社員にもあなたの退職が公になることと思います。

その段階から仕事の引継ぎに入ります。

今までの信頼を損ねることなく、スムーズにバトンタッチできるよう努めましょう。

引継ぎ書類には、仕事の段取り・進行状況・すぐに対応が必要な事項などとともに、関係書類の所在なども明確に記載するようにします。

スケジュールとしては、退職(最終出勤日)の1週間程度前までに終わらせるようにすると良いでしょう。後任の担当者からの質問などに追加で対応できるようにするためです。

また、退職後、あなたにしか分からないトラブルが発生する可能性もゼロではないことを考慮すると、連絡先を後任と上司に伝えておいた方が無難かと思われます。

社員の退職を対外的には公表しない会社もあるようですので、上司に相談の上、会社の意向を考慮して対応しましょう。

挨拶を行う場合、取引先から退職理由を尋ねられても、具体的な理由や転職先の企業名を伝えるのは避けましょう。

また、後任の担当者にも同行してもらい、取引先に紹介するようにしましょう。

「私よりも頼りになる人材です」などと後任を立てる形で紹介することで、取引先と後任担当者との関係もスムーズに構築できるようになるはずです。

最終日は、引継ぎ漏れが無いか今一度確認するとともに、デスクやロッカーの片付け、会社からの貸与物の返却などを忘れないようにしましょう。

一方、会社から受け取る書類があることも認識しておきましょう。

主に、雇用保険被保険者証・年金手帳・源泉徴収票・離職票1と2(転職先がすでに決まっている場合には交付されません)となりますが、最終出勤日以降、一定程度の有給休暇消化期間に入る場合は郵送で受け取ることも多いです。

手続き以外にも、直接退職を報告できなかった取引先やお世話になった人、既に退職を伝えた人にも改めて挨拶文を送りましょう。

メールでも構いません。「メールにて恐縮ですが」と一言付け加えると良いと思います。

社内でお世話になった人には挨拶をして回る時間も必要なので、とても慌ただしい1日になります。

※弊社のサポート内容・特徴についてはこちらもご覧ください➡富士誇の特徴