職種から求人を探す

- IT・ネットワーク

- WEB・オープン・業務 汎用系 WEBデザイナー セキュリティ・デバッグ・テスター・品質管理 設計・構築(ネットワーク・インフラ) 保守・運用(ネットワーク・インフラ) データサイエンティスト・AI ITコンサルタント・CE・その他 社内SE プロジェクトマネージャー/リーダー(PM/PL)

職務経歴書は、あなたの業務経験とスキルを確認するための書類です。

これまでどのような仕事に携わってきたのか、どのような経験やスキルを持っているのか、そして転職後にどう活かすことができるかを伝えます。

採用担当者は職務経歴書で「募集企業が求める実務能力を満たしているか?」をチェックしていますので、ただ単にご自身の職務経歴を羅列するのではなく、応募企業側の求める人材像に合わせて記載することを意識して作成しましょう。

また、書類選考のみならず面接の時にも参照されることとなりますので、その点も踏まえた作成を心掛ける必要があります。

なお、分量としてはA4サイズの用紙1~2枚にまとめるのが一般的です。

以下、エンジニアやコンサルタント転職を念頭に置きながら、例を示して説明していきます。

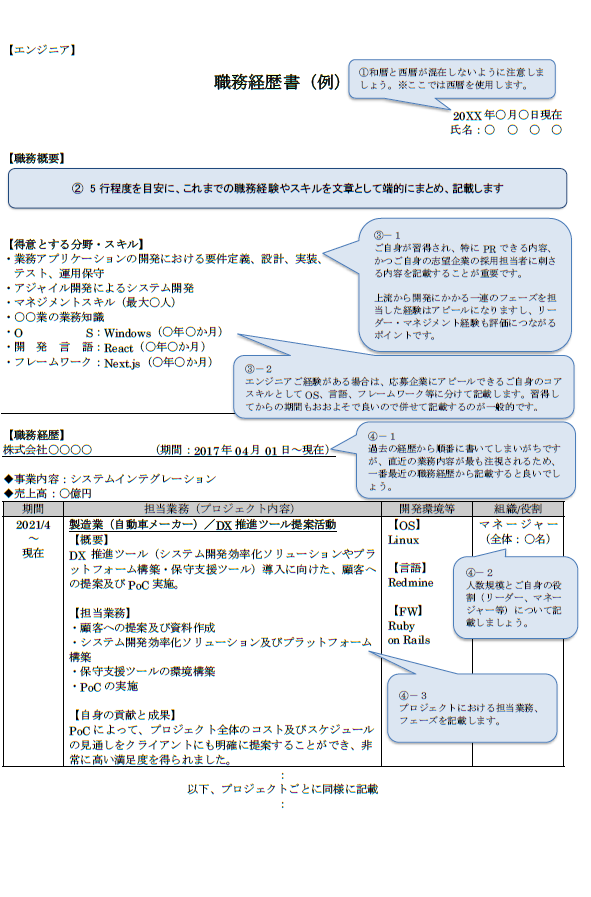

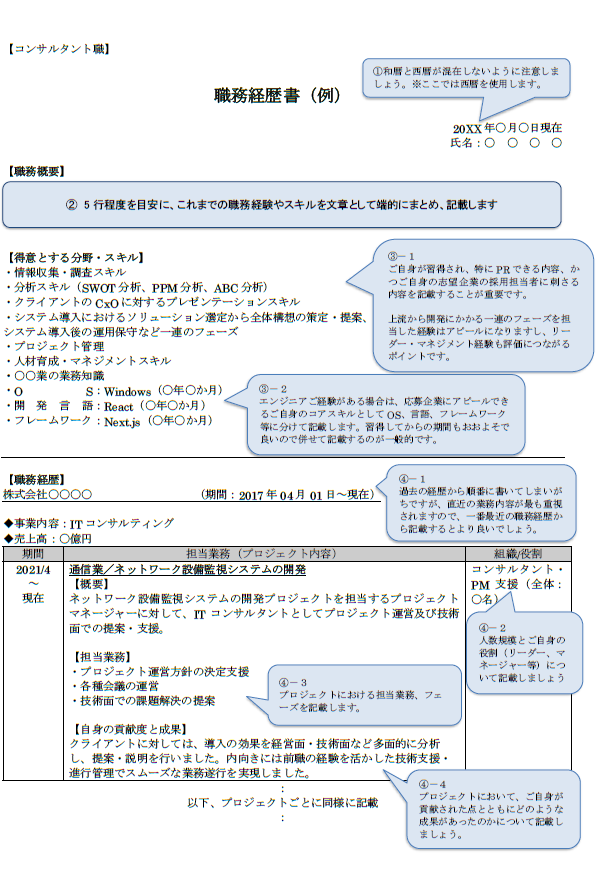

冒頭に「職務経歴書」とタイトルを入れ、日付と氏名は右寄せで記入します。

日付は提出日を記載するのが一般的です。

年号は履歴書と同様に、西暦・和暦どちらかに統一しましょう。

経歴要約はとても重要で、企業の担当者も特に注視している項目です。

ここで魅力をアピールできなければ、経歴書の詳細までは見てもらえないというくらいの意識で作成しましょう。

情報量としては大体5行くらい、自分自身のこれまでの経歴等を募集要件に合わせてアピールすることを意識し、端的にまとめて記載してください。

ご自身が習得されたスキルについて記載します。志望企業の担当者に刺さる内容に書くのが理想です。

エンジニアの方は、OS、言語、フレームワーク等に分けて記載するとともに、習得してからの期間もおおよそで良いので併せて記載するのが一般的です。

コンサルタントの方は、クライアント企業の業種やプロジェクト等によって必要な専門知識・スキルが違うと思いますが、プロジェクトの中でご自身が習得され、特にアピールできる内容について記載すると良いでしょう。

また、リーダーやマネジメント経験があれば記載して積極的にアピールしましょう。

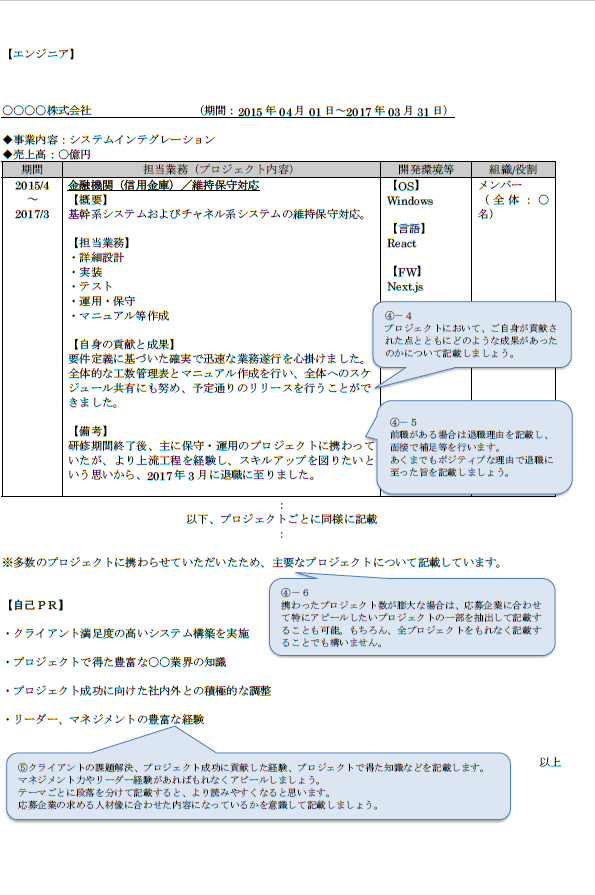

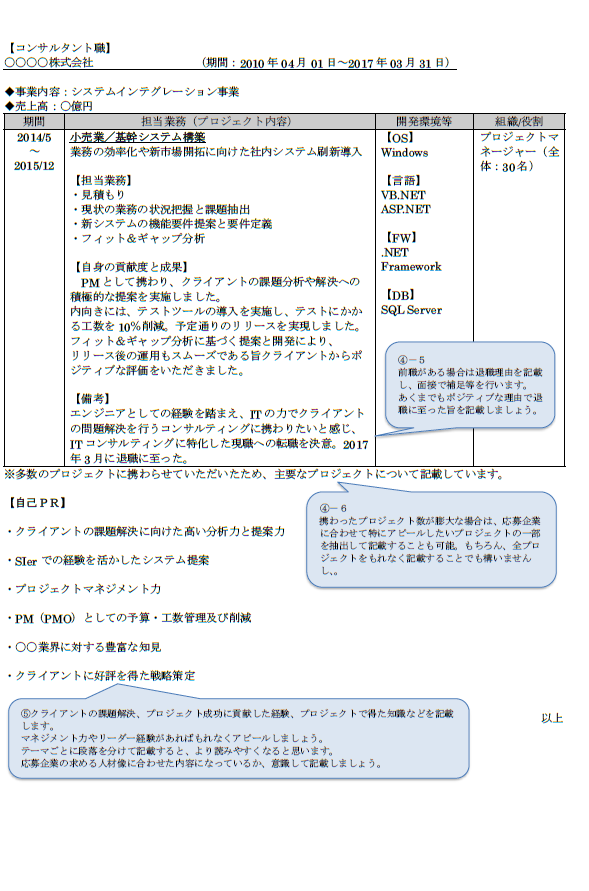

古い経歴から書いてしまいがちですが、採用担当者が特に重視しているのは直近の経歴です。そのため、直近の経歴を一番上に記載し、過去に遡る形で順に下へ書き足していくと良いでしょう、

これまでどのような業務を担当してきたか、また成果を上げるために意識してきたことなどを具体的に記載しましょう。

エンジニアやコンサルタント職の方はプロジェクトごとにまとめて、以下の点に留意しながら作成してください。

特に、コンサルタント職への転職を希望される方は、ただ単にプロジェクトの概要や成果を記載するのではなく、成果に至るまでにどのような問題があり、どう解決・達成したのかという観点で記載してください。

コンサルタントには、論理的思考力や問題解決能力が求められることを意識して作成しましょう。

ここでも、課題解決やプロジェクト成功に貢献した経験などに基づき、ご自身の志望企業の求める人材像などにマッチする内容にしましょう。

長くなる場合は段落を分けて記載するなど、読みやすくなるように記載することをおススメします。

職務経歴書では、ご自身の経験やスキルをもれなく正確に記載するのはもちろんのこと、応募企業の事業内容や求める人材像などを常に意識して書くようにしましょう。

例えば、特定の開発言語の使用経歴を重視している、特定の業界に関するプロジェクト経験を歓迎している、マネジメント経験豊富な方を求めている、開発の実務経験豊富な方が良いなど、応募する企業によって違うのはもちろんのこと、同一企業でもポジションが異なることで重視される事項はそれぞれ異なります。

応募する求人票に基づき、企業が求めているポイントに自分自身がマッチしているということアピールできるような職務経歴書に仕上げましょう。

さらに、求人票からだけではわからない各企業の社風や職務経歴書で重視される内容・傾向に関する情報を蓄積しているのが、転職エージェントです。

職務経歴書の作成は、面接の内容にも影響する非常に大事な書類であり、その分、作成にも時間を要します。

多忙な中でも、効率的かつ書類選考通過につながるよう、職務経歴書の作成を転職エージェントからサポートを受けることが可能です。

選択肢の一つとして検討してみてください。

※弊社のサポート内容・特徴についてはこちらもご覧ください➡富士誇の特徴